Jika tidak, persoalan akan membesar dan membuat salah satu industri andalan perekonomian nasional ini mati. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat mengungkapkan salah satu penyakit kronis yang dialami industri TPT datang dari pemberlakuan tarif yang belum harmonis dari hulu ke hilir.

Di satu sisi, pemerintah melindungi industri hulu dengan mengenakan tarif impor yang tinggi. Tapi di sisi tengah dan hilir, tarif yang dikenakan sangat rendah.

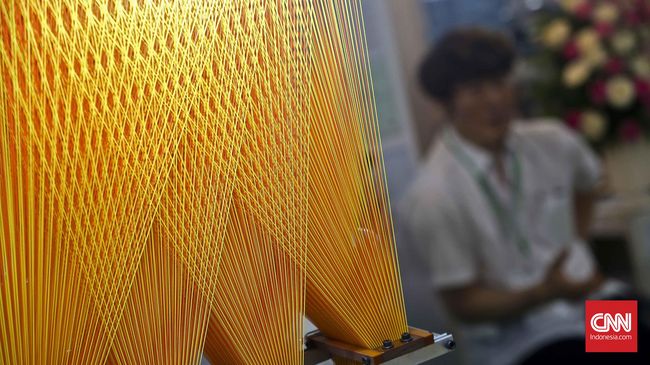

Ambil contoh untuk produk serat dan benang filamen. Produk tersebut dikenakan bea masuk 5 persen ditambah bea masuk anti dumping sebesar 9-15 persen. Jadi, total bea yang dikenakan 14-20 persen. Sementara, industri hilir mendapatkan mendapatkan fasilitas bea masuk 0 persen. Diskriminasi perlakuan tersebut membuat pelaku usaha lebih memilih untuk mengimpor barang setengah jadi maupun jadi ketimbang memproduksi sendiri.

Maklum kalau dihitung, harganya lebih murah 10 hingga 20 persen dari produk domestik. Diskriminasi ini tak ayal membuat industri TPT domestik berteriak.

Mereka kelimpungan karena kalah bersaing dengan produk impor.

"Pakai benang impor tidak bisa, pakai benang lokal mahal sedangkan kain impor murah. Ya sudah, beli kainnya saja, tidak usah produksi," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (14/10).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor TPT kian meningkat. Pada 2017, impor TPT tercatat US$8,8 miliar. Selang setahun, impornya menanjak 13,6 persen menjadi US$10 miliar.Pada paruh pertama tahun ini, impor TPT sudah tumbuh 7 persen menjadi US$4,41 miliar. Tingginya tarif di hulu juga membuka kesempatan bagi importir nakal di Pusat Logistik Berikat (PLB) yang mendapatkan fasilitas keringanan bea masuk.

Impor bahan baku yang seharusnya diolah dan diberikan nilai tambah ada yang langsung dijual sehingga tidak sesuai peruntukkanya.

"Misalnya, bahan baku diperjualbelikan setengahnya atau 10 persennya," ujarnya.

Karenanya, Ade meminta pemerintah memberlakukan tindakan pengamanan (safeguard) hulu ke hilir berupa harmonisasi pemberlakuan tarif. Pengenaan tarif hulu ke hilir ibarat piramida. Artinya, besaran tarif di hulu lebih kecil dibandingkan di hilir."Perlindungan di hilir seharusnya semakin besar karena di situ banyak menyerap tenaga kerja," ujarnya.

Sementara itu, persoalan produktivitas yang rendah juga menjadi pekerjaan rumah yang harus dibenahi. Industri yang tidak efisien di hulu menyebabkan harga serat domestik mahal. Teknologi pertekstilan domestik juga kalah saing dengan negara lain.

Dalam proses pencelupan (dyeing), misalnya, untuk mencelup 1 kilogram (kg) kain di Indonesia diperlukan 10 liter air. Sebagai pembanding, saat ini teknologi pencelupan memungkinkan untuk menekan kebutuhan air untuk 10 kg kain menjadi 4,5 liter.

[Gambas:Video CNN]

"Dengan air yang besar, kebutuhan zat kimia juga lebih besar. Untuk memanaskan air hingga 200 derajat celcius juga membutuhkan bahan bakar yang lebih besar dan limbah yang dihasilkan juga lebih besar," jelasnya.

Kemudian, dalam proses pencetakan (printing), pelaku usaha di Indonesia masih menggunakan mesin rotary print di mana 1 desain untuk puluhan ribu meter kain. Sementara, pasar sudah berubah. Dengan digital printing, 1 desain bisa digunakan untuk 50 meter kain saja.

Di proses akhir, kebutuhan energi juga besar. Artinya, penggunaan bahan bakar yang dibutuhkan juga besar. Hal ini membuat investor asing lebih memilih untuk berinvestasi di negara lain.

Biaya produksi yang mahal dibarengi dengan gempuran produk impor di pasar membuat perusahaan yang tak kuat akhirnya kesulitan keuangan hingga akhirnya gulung tikar.

Contoh nyatanya adalah persoalan keuangan yang dialami oleh Duniatex Group. Salah satu pabrik tekstil besar di Indonesia itu kesulitan membayar utang perbankan dengan nominal mencapai triliunan rupiah.Ade menyayangkan sikap pemerintah yang dinilai belum serius menangani persoalan industri tekstil. Saat ini, penyelesaian industri tekstil masih ditangani oleh pejabat eselon II.

Padahal, menurut Ade, persoalan industri tekstil harus diurus khusus oleh pejabat eselon I atau bila perlu bentuk kementerian khusus untuk membenahi industri TPT di dalam negeri.

"Mengapa di Bangladesh, China, dan India ada kementerian tekstil? Buat mereka industri tekstil itu penting buat Indonesia itu tidak penting," keluhnya.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adinegara mengungkapkan pembenahan industri tekstil secara komprehensif penting dilakukan mengingat sektor ini banyak menyerap banyak tenaga kerja.Berdasarkan data Kementerian Perindustrian (Kemenperin), tahun lalu, industri tekstil dan pakaian jadi mengambil porsi 22 persen terhadap total tenaga kerja industri manufaktur atau berkisar 4 juta pekerja dari 18,25 juta pekerja.

Urgensi itu kian besar di saat industri memasuki revolusi industri 4.0. Pasalnya, di era tersebut industri yang menjamur adalah bermodal padat modal dengan teknologi tinggi.

Ia mengungkapkan keahlian pekerja industri tekstil masuk kategori menengah. Artinya, apabila industri ini jatuh, tenaga kerjanya tidak bisa langsung diserap oleh industri lain yang memerlukan keahlian tinggi. Ujung-ujungnya, mereka akan lari ke sektor informal yang kurang bagus bagi kualitas tenaga kerja di Indonesia.

"Terlebih, menjelang bonus demografi. Sektor lain belum bisa menyerap sebanyak sektor tekstil, makanan dan minuman, dan alas kaki," paparnya.Sebagai catatan, bonus demografi adalah kondisi di mana penduduk usia produktif suatu negara lebih besar dibandingkan penduduk usia non-produktif.

Selain itu, potensi ekspor industri TPT juga masih tinggi. Berdasarkan, Data Kementerian Perindustrian, ekspor produk tersebut dalam tiga tahun belakangan ini cukup bagus dan meningkat.

Untuk 2016, nilai ekspor TPT berhasil menembus US$11,87 miliar. Nilai tersebut meningkat menjadi US$12,59 miliar pada 2017 dan naik lagi menjadi US$13,27 miliar di 2018. Tahun ini, pemerintah menargetkan ekspornya bisa mencapai US$15 miliar atau sekitar Rp210 triliun (kurs Rp14 ribu per dolar AS).

Industri tekstil sejatinya juga masih tumbuh. BPS mencatat pada kuartal II 2019 lalu, industri TPT tumbuh 20,71 persen secara tahunan atau melaju lebih cepat dibandingkan periode yang sama tahun lalu.Ke depan, sambung Bhima, pemerintah memiliki pekerjaan rumah untuk membenahi industri tekstil. Selain harmonisasi tarif dan peningkatan produktivitas, pemerintah juga perlu berperan untuk negosiasi tarif ke pasar alternatif seperti Afrika.

Ia menyebutkan, rata-rata bea masuk produk tekstil ke Afrika bisa kena 30 sampai 40 persen. Padahal, negara lain bisa memasukkan produknya ke Indonesia dengan tarif rendah.

"Kita bisa membuka impor tetapi untuk membuka pasar alternatif pemerintah tidak hadir untuk membela kepentingan pelaku usaha untuk memasarkan ke pasar alternatif. Produk kita tidak tidak kompetetif juga di negara lain," tuturnya.

Lebih lanjut,Bhima mengingatkan pemerintah jangan sampai terlena untuk membesarkan sektor jasa dan digital, seperti e-commerce dan ojek online. Sebab, negara maju manapun harus melalui faseindustrialiasi sebagai pijakan ke tahap berikutnya.

(agt) from CNN Indonesia kalo berita gak lengkap buka link di samping https://ift.tt/33ABmen

No comments:

Post a Comment