マンション住まいで『Honda e』を衝動買い

ホンダ初の電気自動車(BEV)「ホンダe」を購入して半年あまり。走行距離は約7500キロ。自宅は集合住宅で充電設備はないけれど、いまのところ困ったことはない。自宅での充電を懸念して、EVを諦めている人は結構いるかもしれない。あくまで一例として、自宅充電無しの「EVライフ」がどんなものかお伝えしたい。キーワードは、無料、減速、旅心。

環境問題を考えたわけではない。はっきりいって見た目の衝動買い。昨年12月、自動車雑誌に載っていた『Honda e(ホンダe)』のデザインが気に入って、ディーラーで試乗して即オーダー。今年4月末に納車された。経産省と東京都の補助金計80万円と、乗っていたホンダN-BOXの下取りもあって、乗り換えにかかった費用は345万円だった。

自宅マンションの駐車場は400台規模だが、今、EVは私の1台だけ。私だって、もしホンダeがEVとハイブリッドを選べるラインアップなら、たぶんハイブリッドを選んでいた。

でも、乗ってみると何の不自由もない。というか、EVを運転する面白さにすっかりハマってしまった。もし乗り換えるとしても、迷わずEVにするだろう。

使用状況は、家族の送迎、日常の買い物、週末レジャーが多くて、数キロ圏内のご近所が中心。頼みの綱となる急速充電器は、自宅(東京都中央区)から3キロ圏内にある区役所などの公共施設に計3カ所。いずれも無料で高速(40〜50kW)という「神スポット」なので使用中のことも多いが、使われていたら次に移動する感じで、充電渋滞に遭うこともなく利用させてもらっている。

なにしろタダ。最初は驚いた。各地でも似たようなスポットがあるようだが、充電無料というのはガソリンを配給してくれるようなもの。半年経ってN-BOXのガソリン代とホンダeの電気代を比較してみたら、ほぼ10分の1に。EV普及期ならではの恩恵だろうが、こんなに優遇されちゃっていいのかとも思う。

リアルな航続距離は150キロ前後

という具合で日々の街乗りは問題なし、どころか乗るほどにお得な状況。では、長距離の移動はどうか。じつは買うときに懸念したのもこちらだった。カタログ上は、バッテリー容量が35.5kWhのホンダeの航続距離は283キロ(WLTCモード)。だけど自宅に充電器がないと満充電をキープするのは無理。充電量が20〜30%台に減ったら足しに行って、30分の急速充電で70〜80%台まで戻る。だいたいそんな繰り返しで、リアルな航続距離は150キロ前後だ。

取材などで、往復200キロ近く移動することもある。となると出先で充電しないと帰れない。全国の充電器設置数は2万件。その半分以上は普通充電器だ。長時間滞在するときには役立つものの、ドライブ中に頼れるのは急速充電器だ。こちらは7758件(EVsmart調べ)。これを多いと思うか、少ないと思うかで、EVを不安視するかどうかが決まるのかもしれない。

ちなみにピーク時からほぼ半減しているというガソリンスタンドの数は、それでも全国で約2万9千カ所ある。それぐらいあったら、立ち往生しないかどうかと気をもまずに走れるのだろう。とはいえ現状でも、知らない土地で充電スポットを探すのは難しくない。ホンダeの場合は、純正ナビについている「充電スタンド検索」をタッチするだけ。現在地に近い充電スタンドから順番にリストが表示される。

ただし、このソフトはまだ発展途上。普通充電と急速充電を別々に検索してくれるのはいいのだが、急速充電器の最大出力が表示されない。使い始めてすぐに気づいたが、これってかなり重要な情報なのだった。

たとえば25kWと50kWでは充電量が2倍も違う。青い看板の表示は同じ「EV QUICK」だし、見た目も似ているし、使い方も変わらないけど、同じ時間をかけて充電しても航続距離は段違い。ナビの指示で着いてみて、低速だったらガッカリ、高速だったらニッコリ。個人的にこれを「充電ロシアンルーレット」と呼ぶようになった。

もちろん、失敗を避ける方法はある。そう、このウェブメディアの母体である『EVsmart』のような検索サイト(アプリ)を使えばいい。急速充電スポットの出力はしっかり表示されるし、高速のものだけ探せる絞り込み機能まである。また、純正ナビは前述した自治体の無料充電スタンドを表示してくれないが、EVsmartにはしっかり掲載されている。

ただし、私はいよいよ切羽詰まった時以外は、便利なアプリをあえて使わないことにしている。執筆させてもらっているのに、そんな言い草もどうかと思うが、不完全なナビにまかせる方が面白いから。せっかくのロシアンルーレット、一か八か撃ってみたくなる性分なのだ。

充電時間は意外なほど苦にならない

充電時間についても、不満はない。内燃車なら給油は5分、充電スタンドは30分。そんなに時間がかかるの?と最初は思った。でも、2時間も運転したら、どうせ休憩するのだ。トイレや軽食を済ませて、本を読んだり、ノートパソコンを開いたりしていると、30分なんてあっという間。やってみると不思議に「もっと早く!」という気分にはならない。むしろ「ゆっくりしたいのに、もう終わり?」と思ったりする。

もちろん、仕事で毎日得意先を走り回るような人は、自宅に充電器をつけた方がいいし、なるべく高速な充電器を選べばいい。だけど、カーライフの面白さ、ドライブの楽しさは、効率性や合理性とは関係ないし、時には真逆だったりする。ホンダeに乗っていると、クエストを楽しもうという気分になる。わざわざ航続距離の短いEVバイクで旅して充電させてもらったり、路線バスしか乗らないテレビ番組が人気になっているように、旅では不自由さがおいしいスパイスなのだ。

EVシフトの恩恵とは?

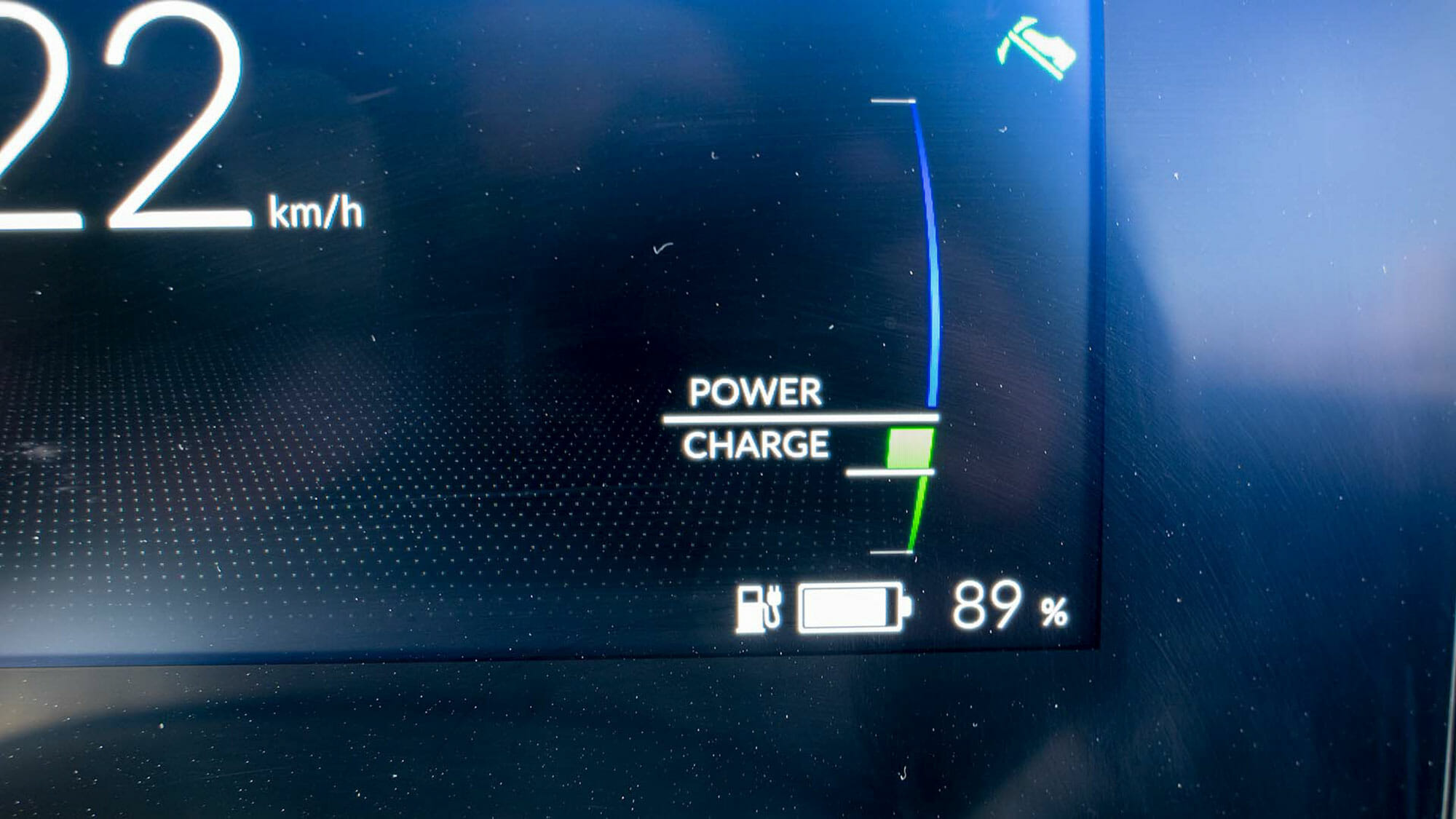

EVに乗り換えて、運転が一変したことも報告しておきたい。理由は「回生ブレーキ」だ。電気を推進力に変えて進むEVには、逆に慣性力を電気に変換するシステムがついている。回生ブレーキが作動する様子は、ダッシュボードのメーターにリアルタイムに表示される。すると、減速するのが楽しい!

普通に走っていても減速時や下り坂では充電されるが、車をコントロールする楽しさを倍増させてくれるのがワンペダル機能だ。ホンダでは「シングルペダルコントロール」という呼称。普通のオートマ車のように、アクセルペダルとブレーキペダルが配置されているが、ワンペダルを設定すると、使うのはアクセルペダル1本だけになる。踏んだら走って、離せば止まる。ググっと止まる感覚は、内燃車でいうエンジンブレーキに似ている。

踏み替える必要もなく、右足の動きに車がすぐ反応する。直感的でスムーズ。しかも充電というボーナスがついてくる。ブレーキペダルを踏むのを「もったいない」と思うようになった。もちろん危険回避のために使うけれど、なるべくワンペダルの制動力だけで足りるように車間距離を取り、スピードも控え目にしておくようになった。

EVは、加速性能だけでなく、減速性能も妙味なのだ。制動力はパドルシフトで3段階変えられる。シフトチェンジならぬブレーキチェンジ。半年でかなり上達して、朝から晩までブレーキを踏まない日も多い。ゲーム感覚で楽しんでいるが、よくよく考えてみれば、周囲の状況を把握して、次を予測しながら車を制御するのは、ドライビングの基本中の基本だった。

エネルギーについて、旅について、運転技術について……。これまで意識しなかったことを改めて見直す機会になるのは、EVシフトの恩恵と感じている。

(文/篠原 知存)

からの記事と詳細 ( 電気自動車『Honda e』を衝動買いしてわかったこと〜自宅充電なしでBEVに乗ってみる - EVsmartブログ )

https://ift.tt/3r24qL7

No comments:

Post a Comment